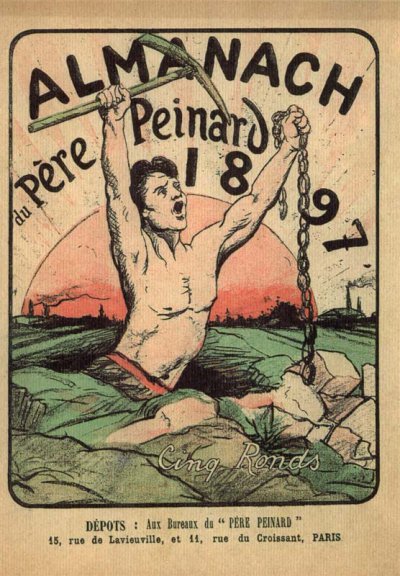

Almanach du Père Peinard, 1894

LE FISTON. — Père Peinard, j’ai quelques expliques à te demander. Et d’abord, pourquoi les anarchos s’appellent-ils compagnons,et non simplement citoyens ?

BIBI. — Des citoyens sont des types qui perchent dans le même patelin, « la même cité » comme disaient les Romains. Conséquemment des citoyens peuvent être divisés d’intérêts. Ainsi le roi des Grinches, Rothschild est un citoyen de Paris... Tandis qu’un compagnon est un bon bougre de prolo, un bon fieu avec qui on partage son pain, et ses misères, avec qui on est en communauté d’idées, d’espoirs et de besoins, — c’est un copain ! avec qui on marche la main dans la main.

En outre, le mot citoyen implique une idée politicarde et gouvernementale, avec toute la ragougnasse à la clé : ambitions, députations, maquereautages.

LE FISTON. — Saisi ! Mais, tu viens de parler de Politique ; les anarchos ont donc bien le truc dans le nez ?

BIBI. — Tu l’as dit : ils en ont une horreur faramineuse. La Politique c’est tout l’opposé du Socialisme : c’est l’art d’embistrouiller le populo, de lui faire avaler des couleuvres, de le mener par le bout du nez, de l’abrutir, de le mater s’il se rebiffe... Tout ça s’exprime d’un seul mot : gouverner !

LE FISTON. — Ainsi d’après toi, le Socialisme où l’on mélange la Politique n’est pas bon teint ?

BIBI. — Foutre non ! Parmi les socialos politicards, il peut y avoir des cocos qui ont de l’honnêteté, mais qué que ça prouve ? Rien, sinon qu’ils manquent de flair. Y a des types qui pourraient écraser 36,000 étrons, pétrir la mouscaille de leurs dix doigts... parce qu’ils ne sentiront rien, c’est-y une preuve que ça ne pue pas ?

Vois-tu, à bien reluquer, y a dans la garce de société actuelle que deux camps bien tranchés : les Autoritairesd’un côté, les Libertairesde l’autre.

Les Autoritairesveulent conserver ce qui existe et tenir le populo sous leur coupe. Ils varient bougrement de couleur des uns aux autres : des fois même, ils se chamaillent, — mais en fin de compte, ils se rapapillotent sur le dos des prolos.

Les uns, réacs pur sang, trouvent que c’est pas suffisant de conserver ce qui existe, aussi en pincent-ils pour aller à reculons : si on les écoutait on reviendrait d’abord à l’ancien régime, puis à l’esclavage... A force de reculer, ces jean-foutre nous ramèneraient à la sauvagerie : au temps où les hommes se bouffaient entre eux, à la croque-sel, et en fait de légumes mangeaient de l’herbe.

Après cette racaille viennent les opportunards et les radigaleux : ceux-là ne veulent rien changer à la mécanique sociale ; tout au plus sont-ils d’avis que de temps en temps on répare les chiottes et nettoie les cuvettes où les bouffe-galette, les richards et les patrons foirent et dégueulent.

A la queue de tous, fermant le cortège des Autoritaires, s’amènent les socialos à la manque ; ils prétendent rafistoler la guimbarde, la rendre habitable au populo. Dans le tas y en a quelques-uns qui coupent, mais la plupart ne guignent qu’à chopper toute chaude la place des opportunards et des réacs. En réalité, le chambard qu’ils rêvent se borne à changer les étiquettes, à recrépir la façade et autres fumisteries du même [mot illisible]. Avec eux, au lieu d’être exploités par un patron, on le serait par l’État ; les contre-coups deviendraient les larbins de la gouvernance ; au lieu de toucher notre paye en pièces de cent sous, on nous la cracherait en billets de banque baptisés « bons de travail ».

En face de ces engeances, se campent les Libertairesqui ne veulent ni gouverner ni être gouvernés, ni exploiter ni être exploités, ni juger ou condamner, ni être jugés ou condamnés.

Le populo est évidemment de leur bord, seulement on lui a tellement bourré le siphon de gnoleries qu’il ne voit pas distinctement les tenants et les aboutissants de sa misère. Mais, nom de dieu, ça viendra !

LE FISTON. — Eh, dis-moi, y a-t-il longtemps que les anarchos existent ?

BIBI. — Je pourrais te répondre qu’ils sont aussi vieux que l’exploitation humaine, attendu que chaque fois qu’un bon bougre s’est rebiffé contre l’autorité d’un gouvernant ou d’un proprio, il était poussé par l’idée anarchiste, plus ou moins claire, plus ou moins incomplète... Mais ça serait nous ramener trop loin ! Les papas des anarchos actuels sont les Enragésde 1793. Hébert, le Père Duchesne,s’était fendu s’était fendu d’une déclaration bougrement moins amphigourique que celle des Droits de l’Homme, elle tenait en deux mots : « Je veux pas que l’on m’emmerde ! » Cette riche déclaration est encore de saison, nom de dieu.

Quand vint la révolution de 48, l’idée anarchiste germa encore : à l’époque Proudhon dépiota l’État et prouva que ce n’était que la cinquième roue d’un carosse.

Mais c’est depuis la troisième république que l’idée s’est développée en plein. Rien que pour faire l’historique de l’Anarchie depuis l’insurrection de Bénévent en 1877, jusqu’à l’exécution du riche fieu Paulino Pallas, sans même rien dire de Ravachol, vu qu’il est aujourd’hui plus connu que le loup blanc, on userait bougrement de papier.

[8 lignes illisibles]

... Ces zigues d’attaque qui, il y a six ans, étaient agonisés de sottises, traînés dans la boue, traités de monstres, sont aujourd’hui reconnus les victimes des férocités bourgeoises... Et par quoi ? Par le populo ? Si ce n’était que lui... Mais non ! Ce sont les gouvernants eux-mêmes qui gueulent leur crime et s’en lavent les mains en remettant les survivants en liberté !

Ah, mon pauvre fiston, les cléricalards sont de leurs épates avec les persécutions que subirent leurs apôtres et leurs disciples. Eh bien, comme héroïsme et comme quantité, les martyrs chrétiens sont dégottés ! Les anarchos qui sont tombés dans la lutte ont été aussi au dessus des chrétiens, que la tour Eiffel est au-dessus des taupinières. C’est d’autant plus chouette que les gas n’étaient que des hommes, tandis que les ratichons racontent que leurs martyrs avaient Dieu dans leur manche ; en plus, les types croyaient que leurs souffrances leur vaudraient des chiées de bonheur dans le ciel, tandis que les anarchos savaient qu’après la mort, c’est fini... bien fini !

Et tandis que les anarchos s’en vont à la mort, s’embarquent pour les bagnes, farcissent les prisons, subissent les avanies de la gouvernance et des patrons, que manigancent les socialos pisse-froids ?

Ils maquillent la conquête des pouvoirs publics et passent à la caisse... Ceux qui écopent, outre les anarchos, ce sont les prolos qui se sont rebiffés en temps de grève.

LE FISTON. — Autre chose, père Peinard, que penses-tu des grèves ?

BIBI. — Certes, les grèves, quelles qu’elles soient, causent des désagréments à bien des bons bougres : comme les grévistes veulent lutter avec les capitalos sur leur terrain, c’est-à-dire avec des gros sous contre les billets de mille, il leur arrive trop souvent d’être roulés Et les plus énergiques sont saqués et foutus à l’index...

Mais, si les prolos ne faisaient pas grève quand le singe veut leur serrer la vis, on en verrait de belles !

Que je te dise, le vieux proverbe « comme on fait son plumard on se couche » a bougrement du vrai. On serine trop que la paye des ouvriers ne dépasse jamais que le minimum de ce qui est juste nécessaire à l’existence (et souvent va au dessous jusqu’à s’évanouir...)

Non, c’est pas l’estomac qui fixe le taux des salaires : c’est notre biceps.

Si nous sommes énergiques, le patron file doux et n’ose pas rogner les salaires et allonger les heures de turbin.

Au contraire, plus nous serrons les fesses, plus nous bissons le caquet, plus l’exploiteur le prend de haut, et moins il s’épate pour nous mener au bâton.

Les différences de salaire ne s’expliquent pas autrement : A Paris, par exemple, les raffineurs, pour un turbin de cheval, palpent 3 ou 4 balles par jour, tandis que les ouvriers en vélos gagnent leurs dix francs.

Y a pas mèche de dire que les uns et les autres palpent le maximum de ce qui est nécessaire à leur existence. En effet, la panse des raffineurs est aussi large que celle des ouvriers en vélos. D’autre part, pour les uns comme pour les autres, le pain vaut huit sous le kilo...

Ce qui est en jeu, fait la différence, c’est la poigne ! Si les raffineurs ne touchent qu’un salaire de famine, c’est parce qu’ils ne se tiennent pas assez, — au contraire les gas du vélo ne se laissent pas écrabouiller les arpions, et plutôt que de subir une diminution de paye, ils couperaient un patron en quatre.

Autre exemple :

Dans le mitan des campagnes où les capitalos s’en vont maintenant installer des bagnes industriels, y a des prolos qui gagnent à peine vingt sous par jour. Les malheureux vivotent comme ils peuvent : ils bouffent des pommes de terre, lichent du sirop de grenouille et ne connaissent la bidoche que de réputation.

Crois-tu que leur panse diffère de celle des prolos de Paris, au point qu’elle refoulerait sur la soupe et le bœuf ?

M’est avis que non, mille bombes !

Seulement comme les pauvres ouvriers pétrousquins ont la tête farcie d’ignorance et d’esprit de soumission, ils ne savent par quel bout s’y prendre pour se rebiffer contre le patron et lui imposer leurs volontés.

D’autre part, tu penses bien que ce n’est pas par amour de nos bobines que les patrons de Paris nous crachent une paye si supérieure à celle que palpent les prolos des campagnes.

Foutre non ! S’il ne tenait qu’à eux, ils nous auraient vite réduits au même minimum.

Donc, c’est se foutre le doigt dans l’œil, de dire que les patrons nous aboulent le minimum de salaire indispensable à notre boulottage. Le thermomètre de notre pays, c’est notre poigne, nom de dieu !

Conclusion : le populo n’est pas assez exigeant !

LE FISTON. — Oh oui, nous sommes trop poules mouillées. On est d’un pacifique..., ça m’en fait roter des tuyaux de cheminée ! A propos, et les huit heures, qu’en penses-tu de ce truc ?

BIBI. — Tous ces fourbis de socialos à la flan, les trois-huit, le minimum de salaire, etc., c’est des dérivatifs.

La question n’est pas de travailler tant d’heures, de toucher tant..., mais plutôt de ne pas être exploités ! C’est ce qu’ont tout à fait perdu de vue les pisse-froids : ils ne parlent plus de faire rendre gorge aux capitalos, c’est passé de mode !

Autre chose, s’adresser à la gouvernance pour les huit heures, c’est se tromper de porte : c’est aux patrons qu’il faut casser le morceau.

Y a de bons bougres qui se figurent que ces réformes beurreraient leurs épinards. A ceux-là, que je dise : tant qu’ils mendigotteront des bricoles, le singe ne leur aboulera que des foutaises.

Si on doit décrocher les huit heures, elles ne nous tomberont sur le museau que le jour où, au lieu de s’en tenir aux bagatelles, on s’alignera pour prendre possession des usines. Du coup, les capitalos mettront les pouces : pour conserver leur saint-frusquin, ils nous autoriseront à ne travailler que six heures..., pourvu que ce soit à leur compte.

LE FISTON. — Pour lors, à ton avis, ce qu’on doit viser c’est le chambardement général : en exigeant beaucoup on a chance d’obtenir quéque chose, tandis qu’en mendigottant peu, on ne récolte que des rogatons et des avaros.

BIBI. — Tu dis vrai, nom de dieu ! Mais, le jour où on se foutra en chantier pour prendre le plus, on serait rien daims de se contenter d’un acompte.

LE FISTON. — Je vois bien où tu veux en venir, mais un coup la vieille baraque foutue à bas, comment s’alignera-t-on ? J’ai peur que les feignants ne vivent aux crochets du populo ?

BIBI. — Où vois-tu les feignasses dans la société actuelle ? C’est-y du côté des prolos ? Non ! Celui qui tire à cul, que dans les ateliers on traite de feignasse, il ne fait cela que parce qu’il se rend plus ou moins compte que son travail ne profite qu’à l’exploiteur : moins il en fait, mieux ça vaut !... Mais le jour où il turbinera pour lui, tu le verras se dégourdir !

Les vraies feignasses, ce sont les capitalos et la racaille de la haute ; ces maudits enjoleurs, pour qu’on n’aperçoive pas leur flemme, gueulent « aux feignants », comme le cambrioleur qui se débine dans la rue crie « au voleur » pour qu’on ne l’arquepince pas.

Le travail est une gymnastique nécessaire : celui qui n’en fout pas un coup d’un bout de l’an à l’autre, tombe malade. Évidemment je parle d’un turbin modéré, ne tuant pas son homme à la peine, — tel qu’il sera à l’ordre du jour dans la société anarchote.

LE FISTON. — Je saisis le coup. Mais, une supposition : que des types refussent de travailler et veuillent vivre aux crochets des turbineurs, que fera-t-on pour empêcher ça ?

BIBI. — Y a deux systèmes. Je vas, par un exemple, te donner à choisir : figure-toi que la société est seulement composée de vingt personnes, ayant toutes un métier utile. Malheureusement, sur les vingt, y a un feignant qui refuse de travailler et qui veut vivre aux crochets des copains. Les 19 autres groument, nom d’une pipe ! Après bien des discussions, ils décident de couper les vivres au mec et, pour l’empêcher de rien barbotter, ils choisissent le plus grand, le plus fort et le plus bête d’entre eux, qu’ils bombardent gendarme.

Un beau soir, le pandore paume le feignant sur le tas, en train de tordre le cou à une poule ; il le passe un brin à tabac et l’amène aux camaros.

Qu’en foutre ? Si on le relâche, il s’en retournera chopper les poules. Après bien des hésitations, on décide de le foutre à l’ombre.

Mais où ? Faut une prison ! Pour ça, on délègue le maçon et le serrurier qui, pendant quelques semaines, lâchent leur turbin utile pour édifier cette saloperie appelée « prison ».

On y enfourne le feignasse.

A ce moment, un remords germe dans le siphon des 19 : « Avons-nous le droit de priver ce coco de sa liberté ? »

Après s’être bien chamaillés, s’être foutus des gnons sur le gnasse, ils accouchent d’une constitution. Comme ils sont très démoc-soc, ils organisent la législation directe du peuple par le peuple, avec referendum et tout le bazar ! Une salade qui, pour ne pas être russe, n’en est pas moins infecte.

Maintenant, y a pas erreur ! On a le droit de mettre le feignasse au clou, à condition qu’un jugeur le condamne.

Faut donc décrocher un jugeur ! On donne cette corvée au plus salaud des 19.

Enfin, ça y est, le feignant est au ballon ! Mais, comme il la trouve mauvaise, il a fallu lui coller un gardien. On a choisi pour ça, - toujours sur les 19 ! — le plus sournois de la bande.

Récapitulons : pour se garer d’un flemmard, mes 19 andouilles sont donc arrivés à nourrir à rien foutre :

Primo, un gendarme,

Deuxièmo, un jugeur,

Troisièmo, un gaffe,

Quatrièmo, pendant un sacré temps, le serrurier et le maçon ont eu un tintouin du diable pour bâtir la prison, — tandis qu’ils laissaient les turnes des bons bougres se délabrer.

Cinquièmo, le plus gondolant, c’est que mes 19 loufoques nourrissent tout de même leur feignant : faut qu’il bouffe, au clou !...

Voilà, fiston, ce qui se passe en grand dans la vache de société actuelle. Pour ne pas nourrir une flemme, on en nourrit quatre !

Dans une société anarchote, on manœuvrera autrement : s’étant rendu compte qu’il est plus onéreux de foutre un salopiaud au clou, que de le laisser vagabonder, on se résignerait à le nourrir... en le méprisant.

Or, pour supporter le mépris de tous, faut une sacrée dose de caractère, incompatible le plus souvent avec la flemmenza. Le feignant serait vite dégoûté de son innoccupation et bricolerait.

En tout cas, il se produirait quéque chose d’approchant à ce que nous voyons dans la société actuelle : le métier de mouchard et celui de maquereau font vivre leur homme sans rien foutre. Pourtant y a pas épais de types qui en pincent, — et ceux-là mêmes, n’avouent pas leur sale profession... ils s’en cachent, craignant le mépris.

Ceci dit, petiot, entre les deux systèmes, celui de la répression des feignants ou le fourbi anarcho, lequel te botte ?

LE FISTON. — Oh foutre, j’en conviens, le système anarcho est supérieur. Reste à savoir si les hommes seraient assez bons ?

BIBI. — Ah, voilà une autre histoire : le coup de la bonté ! On t’a dit que les hommes étaient des bêtes féroces... Bondieu, que je voudrais que ce fût vrai ! Nous ne supporterions pas cinq minutes les crapulards de la haute. Reluque donc, nom de dieu ! Quel est le bon bougre qui ne reçoit pas une avanie par jour ? Y en a pas ! Si nous étions si terribles on casserait et briserait tout.

Ce qui fait dire ça, c’est les crimes qui se commettent journellement. Mille dieux, y a qu’à regarder : tous sont la conséquence de la société actuelle. La plupart ont pour cause l’argent.

Tiens, guigne les deux bobêchons qui vont cloturer mon almanach : ces deux chialeurs agenouillés, c’est deux frangins ; pour bien pleurnicher au lit de leur papa, ils se sont payés une botte d’oignons !

Le paternel crampse !... A peine est-il fourré dans la boîte à dominos que les yeux des deux oiseaux se sèchent et ils se chamaillent pire que chien et chat. Tout ça pour l’héritage !

Sans l’héritage, y a pas à tortiller : ils seraient amis, pire que cochons !

Mais, petit fieu, assez causé : y aurait encore bougrement à en dire, seulement, comme je vas coller notre jabotage dans l’almanach, faut arrêter les frais car le papier tire à sa fin.

Sur ce, on va aller boire une bonne chopine en trinquer à la santé des bons bougres et du prochain chambard... Que ça traîne le moins possible, mille marmites !

Émile Pouget